| Menschen und Visionen: Manfred Max-Neef |

| Portrait-Serie: Träger des alternativen Nobelpreises |

Magazin

Manfred Max-Neef )

)

erforschte über viele Jahre die Prinzipien der Selbsthilfe, Eigenorganisation und Kooperation in armen Gemeinschaften und entwickelte daraus den Ansatz der 'Barfuß-Ökonomie'. Mit dem 'Zentrum für Entwicklungs-Alternativen' (CEPAUR) fördert er Ansätze, die sich an Grundbedürfnissen orientieren, das lokale Selbstbewusstsein stärken und auf eine kleinräumige nachhaltige Entwicklung 'im menschlichen Maß' setzen. Er erhielt den Alternativen Nobelpreis 1983.

Aus wenig viel machen - Der Wiederaufbau von lokalen Gemeinschaften

Wenn die Aktivisten des 'Finish Village Action Network' mit ihren Zielen an die Öffentlichkeit gingen, dann wurden sie in der Regel erst einmal gründlich missverstanden. Da wollte, so nahm man an, eine Initiative Geld sammeln, um den 'armen Hinterwäldlern' in den abgelegenen Dörfern helfend unter die Arme zu greifen. Das es im Gegenteil darum ging, die Eigeninitiative und Eigenständigkeit vor Ort zu fördern, damit die Entwicklung in die Unterentwicklung gestoppt werden kann, wurde meist nicht begriffen. Sieht man nach dem konventionellen mechanistischen Weltbild Dörfer als abgelegene tote Verwaltungseinheiten, dann können sie nur durch spendable Finanzspritzen aus den zentralisierten Metropolen erhalten werden. Versteht man menschliche Gemeinschaften aber als lebendige Systeme, die sich in ihrer natürlichen Umwelt selbst erschaffen, eigenständig organisieren, selbst erhalten und evolutionär entwickeln, dann entsteht daraus ein ganz neues Konzept wirtschaftlicher und kultureller Entwicklungspolitik: Denn dann geht es im Wesentlichen darum, menschlichen Gemeinschaften die Freiheit und den Raum zu geben, sich nach ihren eigenen Bedürfnissen, Kenntnissen, Traditionen und Möglichkeiten eigenständig zu organisieren.

Statt 'Versorgungsstrategien' braucht es' Unterstützungsstrategien'

Entwicklungshilfe muss immer eine gemeinschaftsbildende Maßnahme sein und den Betroffenen dabei helfen, sich zusammenzuschließen, ihre Bedürfnisse zu formulieren und ihre eigenen Projekte durchzuführen. Statt 'Versorgungsstrategien' braucht es'Unterstützungsstrategien'. Um überall auf der Welt stabile Gemeinschaften zuschaffen muss das Verständnis von Macht neu definiert werden: Statt Macht als die Möglichkeit staatlicher Institutionen zu verstehen, anderen zu sagen, was sie tun sollten, sollte der Schwerpunkt darauf gelegt werden, den Menschen die Macht zu geben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, das zu tun, was sie selbst tun können.

Gemeinschaftsorientierte Entwicklungsansätze verweisen darauf, dass sich gerade in den ärmsten Ländern längst Modelle entwickelt haben, die ganz anders funktionieren, als die moderne Geldwirtschaft, die wir für 'normal' halten. "Das System, was wir jetzt haben auf der Welt, das neoliberale Modell, ist im finanziellen Sinn vollkommen verrückt" betont der deutschstämmige chilenische Ökonom Manfred Max-Neef (RLA 1983): "Kein Mensch kontrolliert es. Das wird innerhalb von wenigen Jahren kollabieren. Darauf müssen wir uns vorbereiten."

Statt das westliche Konsummodell als einzige Wahrheit zu sehen,

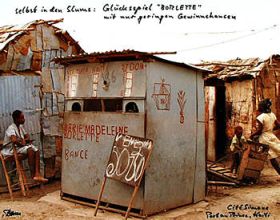

beginnen alternative Ökonomen sogar damit, aus der Not geborene kooperative Modelle als Vorbild zu studieren. Die Weltbank hat bereits Experten zum Lernen in Regionen des russischen Fernen Ostens geschickt, in denen seit Jahren keine Löhne gezahlt werden und die Versorgung trotzdem funktioniert. Max-Neef hat seine 'Barfuß-Ökonomie' entwickelt, nachdem er jahrelang in den Slums, bei armen Kleinbauern oder indianischen Gemeinschaften in die Lehre ging: "Und da habe ich entdeckt, dass sämtliche Wirtschaftstheorien, die ich kannte, wertlos sind, wenn man der Armut ins Gesicht guckt. 'Barfuß-Ökonomie' heißt, die Probleme zusammen mit den Leuten zu lösen. Und nicht durch Theoretisieren, weit weg, in einem schönen Büro, sondern direkt da, wo die Armut und das Leiden ist. Ich glaube, es wäre ungeheuer gut, wenn sämtliche Ökonomen, bevor sie promovieren, ein Jahr ohne einen Pfennig in einem Armutsviertel überleben müssten. Was man da lernt, das ist ganz unglaublich. Da gibt es keine Konkurrenz, sonst wären die Überlebensmöglichkeiten gleich Null. Die Ökonomie muss die fundamentalen menschlichen Bedürfnissen befriedigen. Und die fundamentalen Bedürfnisse sind Selbstversorgung, Schutz, Liebe, Partizipation, Identität, Kreativität, Muße, Freiheit. Und das kann man bloß im 'menschlichen Maß' auf lokaler oder regionaler Ebene machen. Das funktioniert zu Hause, in der Schule, in der Gemeinschaft, in der kleinen Gesellschaft."

Quelle: Goethe Institut 2005

| Druckausgabe |